青森のお祭りというと「青森ねぶた祭」「弘前ねぷたまつり」「五所川原立佞武多」など、津軽地方の夏祭りを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかしながら、八戸市にもそれらのお祭りに引けをとらない「八戸三社大祭」があります。この記事では、観光視点で八戸三社大祭の見どころや前後の過ごし方など、より楽しめる方法を紹介していきます。

八戸三社大祭とは

八戸三社大祭は毎年7月31日から8月4日までの5日間にわたり開催される、八戸地方最大の夏祭りです。八戸市の中心街エリアに所在する、〈法霊山おがみ神社〉〈長者山新羅神社〉〈神明宮〉の三社合同例祭で、およそ300年の歴史を持ちます。

享保5(1720)年、法霊大明神(現在のおがみ神社)に雨乞いの祈祷をしたことで秋の収穫ができたため、翌年の享保6(1721)年に、長者山三社堂(現在の新羅神社)に神輿を渡御(とぎょ)したことが、八戸三社大祭の起源といわれています。

やがて人形をのせた屋台や、虎舞などの行列が参加するようになり、明治17(1884)年には長者山新羅神社が、その5年後には神明宮の行列が加わって三社の祭りに。その頃から、毎年新しく山車をつくって運行するようになったのが、現在の祭りの原型です。

このお祭りのすごいところは、青森ねぶた祭のようにプロのねぶた師が制作するのではなく、他に本業のある市民の有志が時間を捻出しながら山車を制作していること。それぞれの山車組が、毎年趣向を凝らして山車を飾り立てます。

注目すべきは、三神社の神輿行列と、神話や歌舞伎等を題材にした豪華絢爛な山車の運行。高さ10m・幅8mにもなる山車は、夜になると幻想的にライトアップされます。

2004年には重要無形民俗文化財に指定、2016年にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。

5日間のおおまかなスケジュールは?

八戸三社大祭のある5日間は、山車の展示や運行、神社の例祭など、それぞれ開催場所や時間が異なります。そのため、どの日に何が行われるのかをチェックしてから旅行の計画を立てるのがおすすめです。

それぞれの行事やイベントが何日に行われるのかがわかりやすいように、一覧で見られるスケジュールを作ってみました。

※例年の予定表ですので、年によって変わる可能性があります

【山車展示】7月31日・8月4日

初日である7月31日の「前夜祭」と、最終日である8月4日の「後夜祭」では、八戸市中心街の表通りと八戸市庁前広場に山車が一斉展示されます。この日は山車の運行はないので、止まった状態の山車をじっくり見学することができます。いずれの日程も18:00〜21:00頃。

【出発式】8月1日

八戸三社大祭は、〈おがみ神社〉での、ほら貝と法霊神楽の一斉歯打ちで幕開けします。法霊神楽は、〈おがみ神社〉の主祭神である法霊大明神に由来する山伏神楽。家内安全や無病息災の願いを込め、厄災をはらうとされています。13:30頃に〈おがみ神社〉へ行くと見られますよ。

【神社・山車合同運行】8月1日・3日

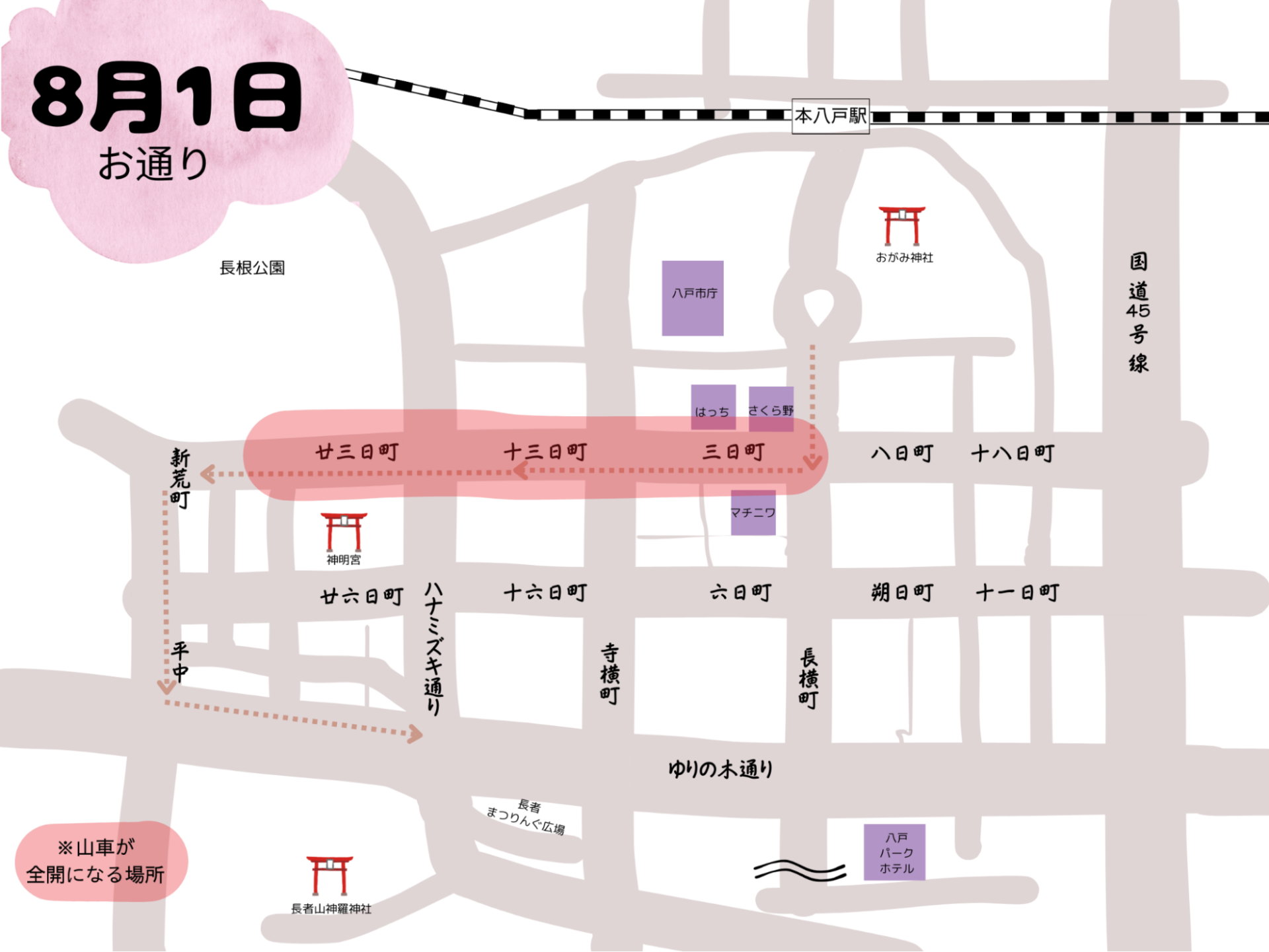

8月1日の「お通り」、3日の「お還り」は、八戸市中心街をぐるりと周るように三神社の行列が行われ、それぞれの神社に附祭(つけまつり)として山車が運行されます。神社行列では、虎舞や法霊神楽などの郷土芸能が見られます。神社・山車合同運行は15:00〜19:00頃。

【夜間山車運行】8月2日

8月2日の「中日」は唯一、夜間の山車運行が行われます。ライトアップされた山車が夜の闇に浮かび上がる姿は幻想的。18:00〜21:00頃。

【おまつり広場】8月2日・3日・4日

8月2〜4日の3日間、八戸市庁前では、八戸青年会議所の主催するおまつり広場が開催されます。市内の人気飲食店の出店もある飲食ブースや、子どもたちが楽しめる縁日広場、スリリングなおばけ屋敷、アーティストを招いてのライブステージなどが行われ、連日多くの人で賑わいます。

【長者山神羅神社例祭】【加賀美流騎馬打毬】【徒打毬】8月2日

8月2日の中日には、〈長者山新羅神社〉での例祭ののち、桜の馬場では「騎馬打毬」が行われます。騎馬打毬とは、紅白に分かれた騎馬武者が、馬上から毬杖を使って毬を拾い、ゴールの毬門に投げ入れる馬術競技のこと。現在でも行われているのは全国で3か所のみ。

1972(昭和47)年には青森県無形民俗文化財に指定されています。

馬に乗らずに同じルールで行う「徒打毬」もあり、袴を身につけた高校生たちによって奉納されます。

【おがみ神社 中日例祭】8月2日

八戸三社大祭のすべての神事の中で、最重儀となる例祭。おがみ神社の本殿で執り行われ、一般の方々も参列できます。

ざっくりまとめると、夜間に止まっている状態の山車が並んでいるのを見たいなら前夜祭(7月31日)と後夜祭(8月4日)。昼間に神社・山車合同運行を観覧するなら、お通り(8月1日)とお還り(8月3日)。神社の例祭や加賀美流騎馬打毬を見つつ、夜間の山車運行を見るなら中日(8月2日)……といった感じで、計画を立ててみるといいと思います。

八戸三社大祭をツウに楽しむコツ8選

派手な山車を見ながら、沿道の屋台で食べ歩きするだけでも楽しい八戸三社大祭ですが、せっかくなので一歩踏み込んでみると、よりお祭りを堪能できます。

①それぞれの神社行列の特徴を見比べる

やはり、観光の目玉となるのは、8月1日の「お通り」と、3日の「お還り」で行われる、神社・山車合同運行。神社行列にも順序があり、お通りでは、神明宮→おがみ神社→長者山新羅神社の順。お還りでは、神明宮→長者山新羅神社→おがみ神社の行列順に変わります。それぞれの附祭として山車が運行されるので、神社行列のあとをいくつかの山車組が続くような構成となっています。

実は各神社の行列にも、それぞれ特徴があります。

〈神明宮〉は巫女装束に身を包んだ子どもたちによる巫女行列が人気。

〈おがみ神社〉は法霊神楽の権現舞(ごんげんまい)「一斉歯打ち」が見もの。八戸三社大祭の起源は、自らの命を捧げて雨乞いし、干ばつに苦しむ人々を救った法領という修験僧を法霊大明神として崇めたことといわれています。その法霊大明神に由来するのが法霊神楽です。

〈長者山新羅神社〉は武家的な要素が強く、鎧や甲冑を身につけ馬に乗った武者の姿での行列が見られます。

②行列中に初穂料を納めてみる

三神社による神輿行列では、せっかくなので初穂箱に初穂料を納めてみましょう。初穂料とは、神様への感謝の気持ちを込めて渡すお金。それぞれの神社で初穂箱の色や形状は異なりますが、四角い箱に紙垂(しで)が吊るされているのが目印です。

お金と米を奉書紙や半紙などに包んで入れるのが正式ですが、熨斗袋でもOKだそう。

小さな熨斗袋にお金を入れて、初穂箱へ。神社・山車合同運行中は基本的に行列へ近づくことはできませんが、このときはかなり近づけるので、迫力があります。

③虎舞に頭を噛んでもらう

二人組みの虎舞は、地面を転がったり、肩車で立ち上がったりと、アクロバティックな動きで見る人を魅了する伝統芸能。火災を防ぐ「火伏せ」や、航海安全に関する信仰として伝承されてきました。

この虎に頭を噛まれることで無病息災のご利益があるといわれています。虎に熱い視線を送ってから頭を向けると噛んでくれる場合もあるので、ぜひ頭を向けてみて。

④山車の類型を覚えて見分ける

民話や歌舞伎などを題材とした山車には、大きく分けて4つの類型があります。山車の類型を見分けられるようになったら、三社大祭の上級者!

岩山車

黒い岩場をメインにしているのが岩山車。松や紅葉などのほか、滝などが描かれています。

波山車

海を舞台とした場面が表現されているのが波山車。船などを中心に、波が取り巻く構図になっています。

建物山車

大きな門や、城の一部をメインにしたものが建物山車です。

高欄山車

赤い欄干で四方を囲んでいるのが高欄山車。後部をさらに一段高くし、脇には軒花が飾られます。

⑤山車が最大化するところを観覧する

山車は最大で幅8m、奥行き11m、高さ10mにまで展開しますが、道路幅が狭い場所では山車が展開可能なスペースが限られるため、表通り(廿三日町・十三日町・三日町)の沿道からの観覧がおすすめです。「お通り」「中日」「お還り」の3日間は有料観覧席も用意され、イスに座りながらじっくりお祭りを楽しめます。運行するコースは3日間でそれぞれ異なりますので、以下のマップを参考にしてみてください。

※有料観覧席がないところでは一度閉じるなど、山車組によって異なる場合があります。

⑥神社を巡って御朱印をいただく

せっかくの三神社の祭礼行事なので、神社を巡って御朱印を集めてみるのもおすすめ。参拝してから社務所へ行って声をかけ、御朱印をいただいたら初穂料を納めましょう。

なかでも〈法霊山おがみ神社〉では、お祭り期間中の5日間、日替わりで限定御朱印が登場します。2024年には扇子付きのお守りも頒布されました。すべての限定御朱印を入手するために毎日やってくる人もいるのだとか。

⑦横丁でおひねりを渡す

八戸三社大祭の期間中、夜の横丁では、山車組や神楽、虎舞組などが飲食店を訪れて、お囃子や舞などを披露します。そのときにおひねりを渡すと、近くで舞を見せてくれたり、頭を噛んでくれたりすることも。おひねりは小さな熨斗袋でも十分なので、ぜひ用意して横丁へ!

⑧〈プリンス〉で八戸三社大祭のカクテルを飲む

長横町れんさ街にある〈プリンス〉は、昭和32(1957)年にオープンした老舗バー。こちらでは、八戸の名所やお祭りなどをイメージしたカクテルを提供しています。

八戸三社大祭の山車を見てから、〈プリンス〉で山車をイメージしたカクテルを飲むのはいかがでしょうか。

左から、海を舞台とした「波山車」、大きな門や城を取り入れた「建物山車」、滝や松などが配された黒い岩山の「岩山車」、赤い欄干で四方を囲んだ「高欄山車」をイメージ。注文1杯につき100円を八戸三社大祭の山車振興会に寄付しているそう。

八戸三社大祭の山車を見られるスポット3選

八戸三社大祭の期間中に訪れられない場合や、時間がどうしても合わなくて山車が見られない! という方もいるかもしれません。山車を常設展示しているスポットがありますので、そこを見るのもおすすめです。

①ユートリー

八戸駅と直結する〈ユートリー〉のメインホールには、山車が展示されているほか、八戸三社大祭の情報がわかりやすく解説されています。山車の上物の前半分を再現した、実物大の「ハーフカット山車」も。

②八戸ポータルミュージアム「はっち」

〈八戸ポータルミュージアム「はっち」〉の2階の観光展示コーナーには、波しぶきが特徴の「波山車」のミニ山車が常設展示されています。

③八戸市庁本館

八戸市庁の本館1階には、1/5スケールのミニ山車「西遊記」が展示されています。

八戸三社大祭の前後に訪れたい観光スポットやおすすめのお土産

八戸三社大祭と併せて観光したりお土産選びをするなら、こちらの記事を参考に選ぶと便利です。

おわりに

300年以上前から始まった八戸三社大祭は、時代によってかたちを変えながらも、脈々と続いてきたお祭りです。地域の子どもたちが引き手や太鼓などを経験し、大人になったら自分の子どもを連れて参加して……といったかたちで、世代をこえて受け継がれてきました。

新型コロナウイルスの流行により、2020年からの3年間は山車の運行を含む神社行列が取りやめになり、再開後に小学生の参加者が減少するなど、担い手不足の課題もあります。しかしながら、日本の独自性や、地域性を保ち続けるためにも、この伝統文化を絶やすことなく伝え続けることが大切なのだと感じます。

毎年7月31日から8月4日までの5日間、青森の短い夏を思い切り楽しむかのように、熱気に包まれる八戸市の中心街を、ぜひ体験してみてください。

1986年生まれ。青森県八戸市出身・在住(だけど実家は仙台に引っ越しました)。3人兄弟の真ん中、3人の男児の母。旅行会社、編集プロダクション、映像制作会社の営業事務を経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。2020年8月に地元・八戸へUターン。八戸中心商店街の情報発信サイト『はちまち』編集長に就任。主な執筆媒体は、講談社『FRaU』、マガジンハウス『BRUTUS』『Hanako』『コロカル』、Yahoo!『Yahoo! JAPAN SDGs』etc…

X:@chihirokurimoto note:@chihirokurimoto