八戸三社大祭は毎年7月31日から8月4日までの期間に開催される八戸地方最大の祭りです。古式ゆかしい神社行列と、豪華絢爛な山車の競演が見もので、2016年12月、ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録されました。

新着情報

- 交通規制の情報を掲載いたしました。

- おまつり期間中に利用可能なトイレの情報を掲載いたしました。

- 「引っぱり隊」の募集を開始いたしました。

- 6月28日(金)より有料観覧席の販売を開始します。

令和6年 八戸三社大祭 行事日程

前夜祭【令和6年7月31日(水)】

-

18:00 ~ 21:00前夜祭・山車展示

- 市庁前市民広場及び中心街

前夜祭について

八戸市中心街・八戸市庁前広場

祭りの初日の前夜祭では、八戸市中心街にライトアップされた27台の山車が一斉に展示され、煌びやかな山車とお囃子の競演が祭りの始まりを盛り上げます。特に、7月31日の前夜祭は夏の夜空を焦がすかというほどの熱気で、祭りのボルテージは一気に最高潮に。「日本夜景遺産」にも登録されている、熱く幻想的な光景です。

日本夜景遺産【前夜祭の楽しみ方】

山車が中心街に一斉展示され、各組のお囃子が繰り広げられる中、ゆっくりと祭りの雰囲気を味わうことができます。大変混み合いますので、お気をつけてご覧ください。山車が運行(移動)しないため、前夜祭では有料観覧席の設置はありません。

お通り【令和6年8月1日(木)】

-

13:30出発式

- おがみ神社

-

15:00 ~ 19:00 頃お通り《神社・山車合同運行》

- 市庁前出発・中心街

お通りについて

八戸市中心街

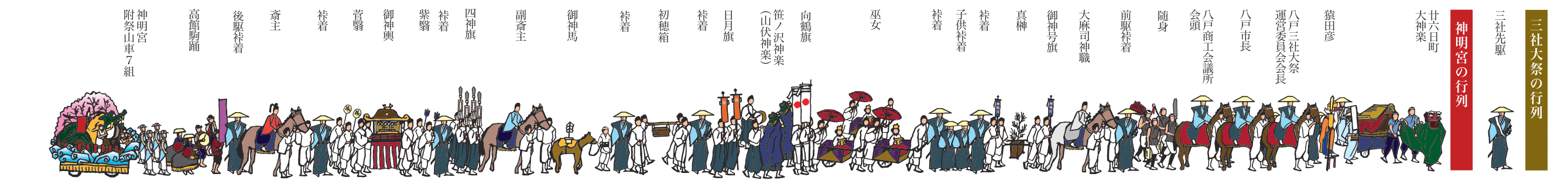

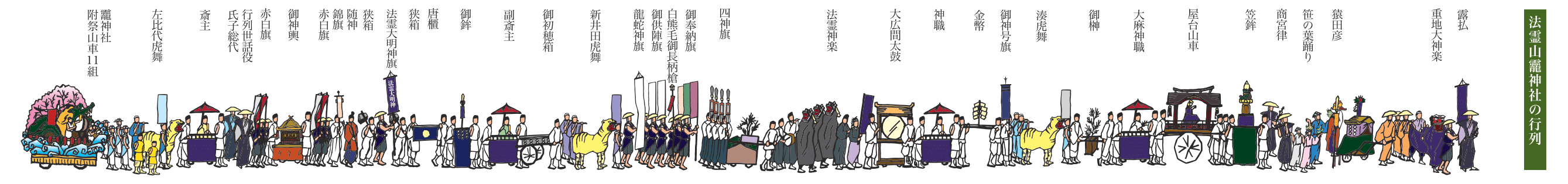

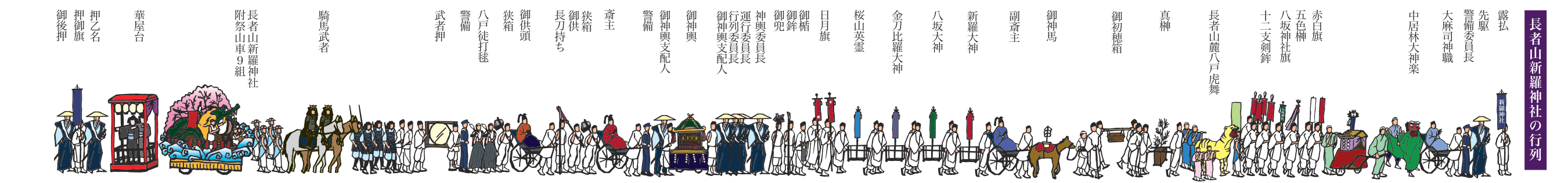

豊作祈願と報恩を起源とする祭りのかつての姿を今に伝える「お通り(おとおり)」は、古式ゆかしい神社行列と豪華絢爛な山車が織り成す時代絵巻。三神社の行列では、「巫女行列」や「武者行列」のほか、歯打ちの音がすがすがしい「法霊神楽」、滑稽な動きで沿道の観客を沸かせる「虎舞」など、多彩な行列や芸能を堪能できます。

行列のハイライトは、27台もの迫力ある山車の運行。最大で幅8m、奥行き11m、高さ10mにもなる山車には、組ごとに数々の仕掛けが施されており、道幅に合わせて横に広がったり、主役の人形が上下に動いたりするたびに、沿道は観客の歓声に包まれます。

【お通りの楽しみ方】

八戸市中心街を27台の山車が運行し、山車の仕掛けが動く様子や神社行列を沿道から鑑賞できます。また、厳かな三神社の行列や神社行列に参加する虎舞・神楽など、多彩な郷土芸能の数々も見ものです。

展開した山車の観覧は、有料観覧席もしくは表通り(廿三日町・十三日町・三日町)がおすすめです。裏通り(廿六日町・十六日町・六日町・朔日町など)では道路幅が狭く、山車が展開可能なスペースが限られますのでご注意ください。

中日【令和6年8月2日(金)】

-

11:00 ~長者山新羅神社例祭

- 長者山新羅神社

-

13:00 ~ 14:00おがみ神社中日例祭

- おがみ神社

-

14:00 ~ 16:00加賀美流騎馬打毬、徒打毬

- 長者山新羅神社

-

18:00 ~ 21:00 頃夜間山車運行

- 三日町交差点(番町側)出発・中心街

-

11:00 ~ 21:00

- 市庁本館前市民広場

中日について

八戸市中心街

長者山新羅神社では、文政10年(1827)に始まった「加賀美流騎馬打毬」(かがみりゅうきばだきゅう)が古式ゆかしく行われます。

また、夜にはライトアップされた山車が中心街を運行します。昼とはまた違った雰囲気の運行と、ライトを浴びながら動く仕掛けが八戸の夏の夜空を彩ります。

さらに中日には、八戸市庁前おまつり広場ステージにおいて山車の審査発表と表彰式も開催。集まった山車組による悲喜こもごもの光景が繰り広げられます。

【中日の楽しみ方】

ライトアップされた山車による夜間合同運行は華麗の一言。夜空に煌びやかな山車が浮かび上がり、ライトに照らされながら動く仕掛けが見る人の目を奪います。沿道からも鑑賞できますが、混み合いますので有料観覧席の購入をしておくと安心です。

展開した山車の観覧は、有料観覧席もしくは表通り(国道340号線、廿三日町・十三日町・三日町・八日町)がおすすめです。裏通り(廿六日町・十六日町・六日町・朔日町など)では道路幅が狭く、山車が展開可能なスペースが限られますのでご注意ください。なお、中日は山車のみの運行で神社行列はありません。

加賀美流騎馬打毬について

長者山新羅神社

8月2日(中日)に長者山新羅神社・桜の馬場で奉納される騎馬打毬。騎馬武者が紅白に分かれ、馬上から毬杖を使って毬を拾ってゴールの毬門に投げ入れる競技で、馬体をぶつけ合って毬を奪い合う様には迫力があり、“東洋のポロ”とも呼ばれる古典スポーツです。馬産地で馬術が盛んな八戸藩において、文政10年(1827)、八代藩主・南部信真(のぶまさ)が武芸奨励のために始めたとされ、この種の打毬は国内でも宮内庁と山形県に保存されているのみとなっています。

長者山新羅神社お還り【令和6年8月3日(土)】

-

15:00 ~ 19:00 頃お還り《神社・山車合同運行》

- 鍛冶町出発・中心街

-

11:00 ~ 21:00

- 市庁本館前市民広場

お還りについて

八戸市中心街

豊作祈願と報恩を起源とする祭りのかつての姿を今に伝える「お還り(おかえり)」は、古式ゆかしい神社行列と豪華絢爛な山車が織り成す時代絵巻。三神社の行列では、「巫女行列」や「武者行列」のほか、歯打ちの音がすがすがしい「法霊神楽」、滑稽な動きで沿道の観客を沸かせる「虎舞」など、多彩な行列や芸能を堪能できます。

行列のハイライトは、27台もの迫力ある山車の運行。最大で幅8m、奥行き11m、高さ10mにもなる山車には、組ごとに数々の仕掛けが施されており、道幅に合わせて横に広がったり、主役の人形が上下に動いたりするたびに、沿道は観客の歓声に包まれます。

【お還りの楽しみ方】

八戸市中心街を27台の山車が運行し、山車の仕掛けが動く様子や神社行列を沿道から鑑賞できます。また、厳かな三神社の行列や神社行列に参加する虎舞・神楽など、多彩な郷土芸能の数々も見ものです。

展開した山車の観覧は、有料観覧席もしくは表通り(八日町)がおすすめです。裏通り(廿六日町・十六日町・六日町・朔日町など)では道路幅が狭く、山車が展開可能なスペースが限られますのでご注意ください。

後夜祭【令和6年8月4日(日)】

-

18:00 ~ 21:00後夜祭・山車展示

- 市庁別館前市民広場及び中心街

-

11:00 ~ 21:00

- 市庁本館前市民広場

後夜祭について

八戸市中心街・八戸市庁前広場

祭りの最終日の後夜祭では、八戸市中心街にライトアップされた27台の山車が一斉に展示され、煌びやかな山車とお囃子の競演が祭りの始まりと終わりを盛り上げます。「日本夜景遺産」にも登録されている、熱く幻想的な光景です。

日本夜景遺産【後夜祭の楽しみ方】

山車が中心街に一斉展示され、各組のお囃子が繰り広げられる中、ゆっくりと歩きながら祭りの雰囲気を味わうことができます。大変混み合いますので、お気をつけてご覧ください。山車が運行(移動)しないため、後夜祭では有料観覧席の設置はありません。

八戸三社大祭 行列の運行について

神社・山車組

神明宮

神明宮附祭山車組一覧

※山車組名・山車題名をクリックすると山車のあらましのページへリンクします。

法霊山おがみ神社

法霊山おがみ神社附祭山車組一覧

※山車組名・山車題名をクリックすると山車のあらましのページへリンクします。

長者山新羅神社

長者山新羅神社附祭山車組一覧

※山車組名・山車題名をクリックすると山車のあらましのページへリンクします。

有料観覧席情報

有料観覧席設置場所一覧

一般販売

ローソンチケットにて、八戸三社大祭の有料観覧席の一般販売を行っています。

日程・設置場所

8月1日(木)〔お通り〕

八戸市庁前出発 15:00~《神社行列(附祭山車運行)》

- (1)はっち前

- (2)旧三春屋前

- (3)旧CINO(チーノ)前

- (4)廿三日町

8月2日(金)〔中日〕

三日町交差点(番町側)出発 18:00~《山車の運行》

- (5)ほまれ商事駐車場前

- (6)秋田銀行八戸支店前

- (7)みちのく銀行八戸中央支店前

- (8)岩手銀行八戸営業部前

- (1)はっち前

8月3日(土)〔お還り〕

鍛冶町出発 15:00~ 《神社行列(附祭山車運行)》

※完売いたしました。

有料観覧席について

- 席はお一人様一席のパイプ椅子で全席指定席です。

- 年齢にかかわらず、座席を必要とする場合は観覧席の購入が必要です。

- お支払い方法、引き換え方法により手数料が発生します。

- 観覧席設置場所には屋根はついておりません。雨天時等の雨具のご準備は、お客様各自でお願いいたします。

- 観覧席は禁煙です。

- 観覧席での飲食は可能ですが、ごみの持ち帰りをお願いいたします。

- 観覧席では係員の指示に従って観覧くださいますようお願いいたします。

チケット購入方法

- 料金

- 3,000円(税込)※大人・小人同額

- 購入先

- ローソンチケット購入サイト(https://l-tike.com/)、または全国ローソン・ミニストップ Loppi端末でご購入いただけます。Lコード:22308

- 販売開始日

- 6月28日(金) 10:00~

- 販売終了時間

- 各日行列運行開始 1時間前

(8/1:14:00、8/2:17:00、8/3:14:00) - 注意事項

-

- VISITはちのへでの店頭販売、電話受付はございません。

- 車椅子ご利用のお客様は、VISITはちのへにお問い合わせください。

- お一人様1回につき、10枚まで購入可能です 。(11枚以上は、再度ご購入ください。)

- チケットが完売の場合は、ご購入いただけません。ただし、売り切れとなったチケットも、事前告知なく再販売となる場合がございます。ローソンチケットにて販売状況をご確認ください。

体験プログラム「引っぱり隊」

参加者大募集!

観光でお越しの皆様、地域で盛り上げる八戸三社大祭の魅力を体験してみませんか?「引っぱり隊」で、豪華絢爛な山車を一緒に引っ張り、祭りの熱気をすぐそばで感じてみましょう!申込お待ちしております。

引っぱり隊 概要

- 実施内容

- 山車組を紹介し、山車の引き手として参加していただきます。(半てん等の借用あり)

- 実施日時

- 令和6年8月1日(木) 15:00~

令和6年8月2日(金) 18:00~

令和6年8月3日(土) 15:00~

※各日2時間程度 - 参加費用

- 1人あたり4,000円(複数日の参加を希望する場合は、1日あたり2,000円追加)

- 募集期間

- 令和6年7月22日(月)まで

- 申込方法

- 【郵送・持参の場合】

〒039-1102 青森県八戸市一番町一丁目9-22 ユートリー3階

八戸三社大祭運営委員会(VISITはちのへ内)

【FAXの場合】

0178-80-7348

【メールの場合】

info@visithachinohe.or.jp - 申込書

- 注意事項

-

- 貸出セット(半てん、花笠、豆しぼり)は参加当日に「祭り本部(八戸市庁前)」で参加料と引き替えにお渡しします

【引替時間】

8月1日(木):13:00~14:30(行列参加15:00~)

8月2日(金):16:00~17:30(行列参加18:00~)

8月3日(土):13:00~14:00(行列参加15:00~) - 「半てん」は参加終了後すみやかに、「祭り本部」に返却してください。

- お子様が小学校6年生以下の場合は、安全確保のため保護者が必ず随行してください。その際は随行者も半てんを着用してください。(要参加料)

- 参加は山車への参加のみとなります。「神社御輿行列」「華屋台」への参加はできません。

- 行列中の行動については、参加する山車組責任者の指示に従ってください。

(禁止事項:喫煙・食事等)

ビデオ・写真撮影については山車運行に支障のないよう山車組の指示に従ってください。

万一山車組の指示に従わない場合は、行列途中でも参加をご遠慮いただく場合があります。 - 雨天による「順延」「中止」については次のとおりです。

(1)8月1日と8月3日は悪天候の場合、行列は「翌日に順延」となりますが、翌日の行列に参加することが可能です。キャンセルする場合はご連絡ください。

(2)8月2日が悪天候の場合、「中止」となります。お申込みも自動でキャンセルとなりますのでご了承ください。

(3)雨天でも行列が開催された場合、雨具等は各自ご準備ください。

- 貸出セット(半てん、花笠、豆しぼり)は参加当日に「祭り本部(八戸市庁前)」で参加料と引き替えにお渡しします

八戸三社大祭 三神社スタンプラリ二〇二四

八戸三社大祭のルーツである三神社を巡り、リスペクトと親近感を高めたうえで、八戸三社大祭をより深く楽しみましょう。

三神社とお祭り会場を巡ってスタンプを4個以上集めた方は、「おがみ神社御朱印風デザイン縁起物扇子付御守り」と選べる商品のセットが当たる抽選にご応募いただけます。

八戸三社大祭当日のご案内

本部・救護所

本部兼救護所

- 場所

- 八戸市庁別館前広場 八戸三社大祭本部テント

- 救護所開設日時

- 7月31日(水):16:00~21:00

・8月1日(木):14:00~19:00

・8月2日(金):17:00~21:00

・8月3日(土):15:00~19:00

・8月4日(日):16:00~21:00 - 臨時電話

- 0178-46-1158

【利用可能日時】

・7月31日(水):15:00~21:00

・8月1日(木):10:00~19:00

・8月2日(金):13:00~21:00

・8月3日(土):10:00~19:00

・8月4日(日):15:00~21:00

救護所(8月3日を除く)

- 場所

- 旧モリタ十三日町店前(十三日町バス停付近)

- 救護所開設日時

- 7月31日(水):16:00~21:00

・8月1日(木):14:00~19:00

・8月2日(金):17:00~21:00

・8月4日(日):16:00~21:00

※8月3日(土)は六日町側になります。

救護所(8月3日限定)

- 場所

- いわとくパルコ前(六日町)

- 救護所開設日時

- 8月3日(土):15:00~19:00

※7月31日・8月1日・8月2日・8月4日は開設していません。

利用可能なトイレ情報

公共施設トイレ一覧

- 1.八戸市役所 本館・別館

- 7月31日(水) 7:00~21:00

8月1日(木) 7:00~21:00

8月2日(金) 7:00~21:00

8月3日(土) 8:15~21:00

8月4日(日) 10:00~21:00 - 2.八戸市美術館

- 7月31日(水) 10:00~21:00

8月1日(木) 10:00~21:00

8月2日(金) 10:00~21:00

8月3日(土) 10:00~21:00

8月4日(日) 10:00~21:00 - 3.八戸市公会堂

- 7月31日(水) 17:00~22:00

8月1日(木) 14:00~20:00

8月2日(金) 10:00~22:00

8月3日(土) 10:00~22:00

8月4日(日) 10:00~22:00 - 4.南部会館

- 7月31日(水) 9:00~21:00

8月1日(木) 9:00~21:00

8月2日(金) 9:00~21:00

8月3日(土) 9:00~21:00

8月4日(日) 9:00~21:00 - 5.更上閣

- 7月31日(水) 9:00~17:00

8月1日(木) 9:00~17:00

8月2日(金) 9:00~17:00

8月3日(土) 9:00~17:00

8月4日(日) 9:00~17:00 - 6.更上閣にぎわい広場(屋外トイレ)

- 7月31日(水) 9:00~21:00

8月1日(木) 9:00~21:00

8月2日(金) 9:00~21:00

8月3日(土) 9:00~21:00

8月4日(日) 9:00~21:00 - 7.YSアリーナ

- 7月31日(水) 9:00~21:00

《ホワイエ》 9:00~20:30

8月1日(木) 9:00~21:00

《ホワイエ》 9:00~20:30

8月2日(金) 9:00~21:00

《ホワイエ》 9:00~20:30

8月3日(土) 9:00~21:00

《ホワイエ》 9:00~20:30

8月4日(日) 9:00~21:00

《ホワイエ》 9:00~20:30 - 8.長根公園野球場前トイレ

- 7月31日(水) 0:00~24:00

8月1日(木) 0:00~24:00

8月2日(金) 0:00~24:00

8月3日(土) 0:00~24:00

8月4日(日) 0:00~24:00 - 9.八戸ポータルミュージアムはっち

- 7月31日(水) 9:00~21:00

8月1日(木) 9:00~21:00

8月2日(金) 9:00~21:00

8月3日(土) 9:00~21:00

8月4日(日) 9:00~21:00 - 10.八戸まちなか広場マチニワ

- 7月31日(水) 6:00~23:00

8月1日(木) 6:00~23:00

8月2日(金) 6:00~23:00

8月3日(土) 6:00~23:00

8月4日(日) 6:00~23:00 - 11.八戸ブックセンター

- 7月31日(水) 10:00~20:00

8月1日(木) 10:00~20:00

8月2日(金) 10:00~20:00

8月3日(土) 10:00~20:00

8月4日(日) 10:00~19:00 - 12.長者まつりんぐ広場

- ※注意)駐車場は8:15~21:00

7月31日(水) 0:00~24:00

8月1日(木) 0:00~24:00

8月2日(金) 0:00~24:00

8月3日(土) 0:00~24:00

8月4日(日) 0:00~24:00 - 13.三八城公園

- 7月31日(水) 0:00~24:00

8月1日(木) 0:00~24:00

8月2日(金) 0:00~24:00

8月3日(土) 0:00~24:00

8月4日(日) 0:00~24:00

臨時仮設トイレ

旧チーノ跡地の工事現場の一角をお借りし、臨時仮設トイレを開設いたします。ご利用の際は十六日町側よりご利用ください。

- 開設時間

- 7月31日(水) 16:00~21:30

8月1日(木) 14:00~18:30

8月2日(金) 17:00~21:30

8月3日(土) 14:00~19:30

8月4日(日) 16:00~21:30

有料臨時駐車場

- 場所

- 長根公園内

- 収容台数

- 乗用車:600台

観光バス:10台 - 料金

- 乗用車:1,000円/1台1日

観光バス:3,000円/1台1日(要予約)

※宿泊の場合は、2日分の料金を頂きます。 - 利用時間

- 8:30~21:30

- 注意事項

-

- 再入庫の場合、再度料金が発生します。

- 近隣店舗駐車場への不正駐車は迷惑となりますので、絶対におやめください。

交通規制など

交通規制時間

-

7月31日(水)

- 18:00~21:00

※本八戸駅~三日町区間(16:30~22:00)

※新荒町~三日町区間(17:30~22:00) -

8月1日(木)

- 14:00~19:30

※本八戸駅~市庁前区間(14:00~19:30) -

8月2日(金)

- 16:30~21:00

※国道45号線塩町トンネルは通行可能です。

※本八戸駅~市庁前区間(16:30~22:00)

※商工会館~三日町区間(17:00~19:20) -

8月3日(土)

- 14:30~19:30

※国道45号線塩町トンネルは通行可能です。

※3・4・9街路(11:00~16:00)

※八戸・大野線(14:30~16:30) -

8月4日(日)

- 18:00~21:00

※本八戸駅~三日町区間(16:30~22:00)

※新荒町~三日町区間(17:30~22:00)

その他・お願い

- 大変ご迷惑をおかけいたしますが、祭り期間中は八戸中心街周辺の道路に混雑が予想されますので、山車運行経路図・交通規制図を参考の上、各迂回路掲示板及び警察官の指示に従って通行して下さるようお願いいたします。

- 行列には馬が参列しますが、馬は大変臆病な動物ですので、背後に近づくこと・大きな音を出すこと・フラッシュを使用しての撮影はご遠慮ください。

- 小型無人航空機(ドローン)は、三社大祭前後夜祭会場及び運行経路区間では、落下の危険性があるので、許可なく使用しないでください。

- 飲酒運転は厳罰です。

- ごみは持ち帰りましょう。

お祭りに関する問い合わせ

- 八戸三社大祭運営委員会(VISITはちのへ内)平日(土日祝 休み)

- Tel:0178-70-1110

- はちのへ観光案内所〔観光案内専用〕

- Tel:0178-27-4243

令和6年八戸三社大祭協賛社御芳名

令和6年八戸三社大祭にご協賛いただきました会社の御芳名を紹介いたします。ご協賛いただきまして誠にありがとうございました。