八戸市内、種差海岸(たねさしかいがん)の最北に位置する八戸屈指の名所、蕪島(かぶしま)。ウミネコの繁殖地として国の天然記念物にも指定されており、2022年には指定100周年を迎えました。その歴史を「八戸本」編集部が取材しました。

蕪嶋神社のルーツは湘南・江の島にあった!?

蕪島の全景。鳥居をくぐり、石段を上った先に、新築された蕪嶋神社の社殿が建っています。ウミネコの繁殖期は、空も境内もウミネコで埋め尽くされ、足の踏み場がなくなることも珍しくありません

蕪島は周囲約800メートルに及ぶ、ひょうたんの形をした島です。そして島の頂上に鎮座するのが蕪嶋神社。創建は鎌倉時代、永仁4(1296)年まで遡り、約700年以上の歴史を有します。その由緒を禰宜の野澤壽代さんにお聞きしました。

「鎌倉幕府の御家人だった工藤祐経(すけつね)の子、犬房丸(いぬぼうまる)は源頼朝に仕えていました。ところが、罪を犯し、この地に流されて現在の鮫町周辺で生活することになったのです。そのときに太平洋に浮かぶ蕪島を見て、故郷である江の島に似ていると感じたそうです。故郷を懐かしみ、弁財天を蕪島の頂上に勧進したのが当社の始まりなのです」

蕪嶋神社 禰宜の野澤壽代さん。夫で宮司の俊雄さんと共に蕪嶋神社を守っており、「ウミネコは家族のような存在」と話します

のちに犬房丸の子孫が蕪島の向かい岸で休憩していたところ、不思議な現象が。海中から弁財天の尊像御鏡(そんぞうみかがみ)が浮かび上がってきたというのです。さっそく鏡を蕪島に祀ったとされ、以後は、犬房丸の後裔にあたる嶋脇氏によって、地域の氏神として祭祀が行われてきました。

江戸時代になると、八戸藩の歴代藩主からも篤い信仰を集めるようになった蕪嶋神社。特に三代藩主の南部遠江守(なんぶとおとうみのかみ)は世継ぎに恵まれなかったことに悩み、蕪嶋神社に男子出産の祈願を行ったところ、見事に男子を授かることができたと伝わっています。

そして、八戸は南部藩の漁港や貿易港として栄えたため、漁師からも信仰されました。漁師たちは蕪嶋神社で祈願を行ったのち、蕪島を望みながら出航したといわれます。蕪嶋神社は鎌倉時代から現代まで、藩主から庶民まで数多の人々の願いを受け止めてきたのです。

シンボルである大きな朱塗りの鳥居は、階段を上った先にもあります

境内で弁財天の像を見つけてみましょう

蕪島周辺では、飛翔したり、羽を休めたり、自由に暮らすウミネコの姿を日常的に見ることができます。ウミネコと人間が共生している環境もまた、蕪島の魅力です

陸続きなのに、なぜ蕪“島”なのか?

犬房丸が江の島を思い浮かべた蕪島ですが、陸続きになっているのに“島”と呼ばれるのはなぜでしょうか。野澤さんによれば、元々の蕪島は海に浮かぶ島だったといいます。

「大正8(1919)年に、島へ渡る橋が初めて架けられました。そして、戦時中に内務省と海軍省の委託工事として、およそ2年をかけて埋め立て工事が実施され、昭和18(1943)年に陸続きになったのです」

つまり、陸続きになってからの歴史は80年ほどしかないことになります。しかし、これによって蕪島には、江の島というよりはフランスのモン・サン=ミシェルに近い独特の景観が生まれました。

そして蕪島は、大正11(1922)年にウミネコの繁殖地として天然記念物に指定され、2022年で100周年という節目の年を迎えました。歴史的背景だけでなく自然や生物の魅力も感じ取ることができる、唯一無二の場所なのです。

突然の焼失から令和の再建の実現まで

令和2(2020)年に竣工をみた社殿には、蕪島の新しいシンボルに相応しいデザインだけでなく、強風に見舞われる厳しい環境に耐えられる強固さが備わっています

平成27(2015)年11月5日に突如、蕪嶋神社の社殿から火の手が上がり、瞬く間に炎に包まれました。一夜にして蕪嶋神社は、御神宝、祭器具などを失う大きな被害を受けてしまったのです。また、焼失前の社殿には、鮫小学校の6年生115人が描いたウミネコの天井画がありましたが、こうした地域の人々の思い出も失われ、深い悲しみが広がりました。

八戸の象徴でもある蕪嶋神社を復興するため、早くも11月7日には関係者が集結。実行委員会を立ち上げ、社殿の再建に向けて動き出しました。「人々の熱意が感じられて、本当に嬉しかったですね」と、野澤さんが当時を振り返ります。

再建工事は平成28(2016)年11月に開始し、設計はコアーズ建築デザイン事務所、施工は松本工務店が担当。関係者の心には、“焼失前の社殿を超えるものを造り上げたい”という想いがみなぎっていました。ただし、ウミネコの繁殖期である4~8月は工事を中止したため、約5年の歳月がかかりました。

「狭小の敷地で、しかも海風に常に晒される環境という様々な制約ゆえに、苦労も多かったんです」と、野澤さん。こうした様々な困難を乗り越え、令和2(2020)年、無事に蕪嶋神社の社殿が再建されるに至ったのです。

社殿を見上げると、屋根に金色に輝く立派な家紋が目につきますが、これは蕪嶋神社の建立にも関わった南部藩のもの。屋根は銅板葺きで、落ち着いた印象を受けます

良材を用いているだけでなく、彫刻に関わった宮大工の高度な技も随所に。躍動感溢れる彫刻からは、後世に残る社殿を造るべく職人が腕を振るったことがわかります

青森県産の木材と彫刻の美を堪能すべし

社殿には、主に青森県産の木材を使用。柱には主にケヤキやヒノキが使われ、床下には湿気にも耐える青森ヒバ、小屋裏の梁には南部赤松が使用されました。青森県産の木材をこれほどふんだんに使用した社殿は、近年では類例がないといわれます。

ちなみに、普段は一般公開を行っていない社殿の内部も見ごたえがあります。天女の彫刻や天井画などが随所にみられ、部材に表れた木目も目を瞠るほどの美しさ。人々の手で、未来に伝えるにふさわしい名建築の再建が叶ったことは、八戸の誇りといえるでしょう。

吹き抜けの天井彫刻は仏師の鈴木昭則氏の作で、「飛天の奏」と題した美しい天女像が。5体の天女が、笙、竜笛、太鼓、琵琶で雅楽を奏で、中央の天女は蕪の花を持ち、ウミネコが飛び立って神様の願いごとを叶える姿を刻んだものです

「蕪嶋神龍」と題した天井画は、鎌倉の建長寺の壁画なども手掛けた水墨画家の白浪(はくろう)氏が描き下ろした大作。白浪氏は中国・上海出身。弁財天の使いとされる龍をダイナミックな筆遣いで描き、見上げるとその迫力は圧倒的です

今後もシンボルとして、港町・八戸を見守り続けていく蕪嶋神社。八戸観光の際にはぜひ訪れてみてほしいスポットです。

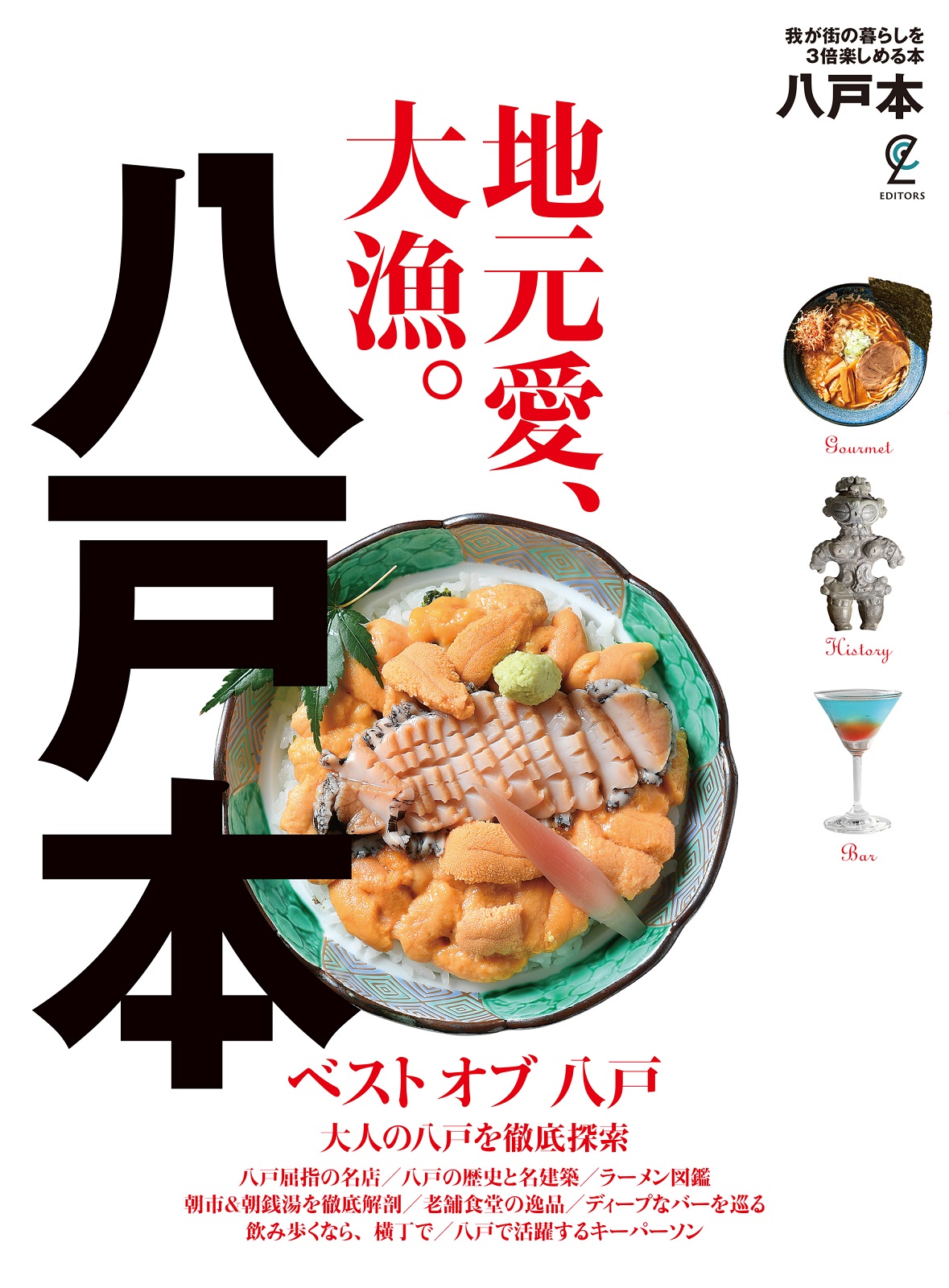

『八戸本』を制作した出版社「EDITORS」は、2021年2月に民事再生の申立てを行った「エイ出版社」から「街ラブ本シリーズ」『世田谷ライフ』『湘南スタイル』『ハワイスタイル』など、エリアに特化した出版事業を譲受した後継会社です。八戸市出身の編集者を中心に制作を進めた『八戸本』は、「街ラブ本シリーズ」の最新作として2022年12月に発行されて話題となり、たちまち重版。観光目的だけでなく、八戸に暮らす人、八戸で働く人、八戸を故郷に持つ人、八戸を愛するすべての人に向けた本です。この街の魅力を、ぜひこの一冊を通して再発見してください。『八戸本』は、八戸市内の主要書店で大絶賛発売中です。

HP:https://editorsinc.jp/ Instagram:@hachinohe_bon_editors