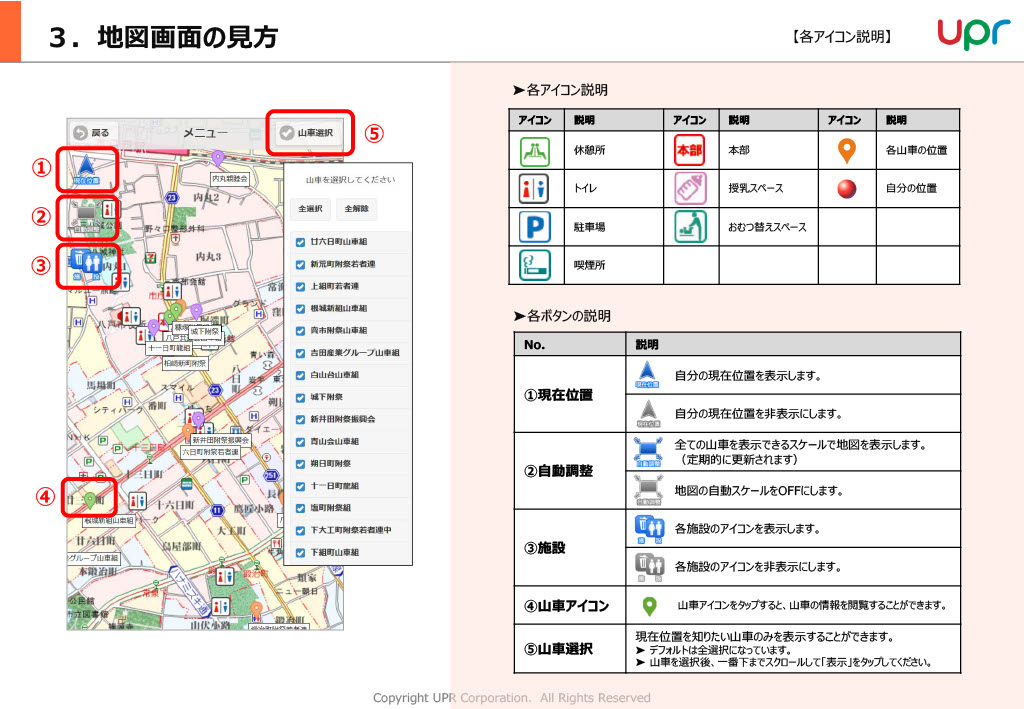

山車運行位置情報マップ「山車ライブ」

各山車組の位置情報をWeb上で確認できる、山車運行位置情報マップです。

※マップを開くには、山車ライブの画面の「進む」をクリックしてください。

2025年 山車審査結果

最優秀賞(青森県知事賞)

十一日町龍組

スーパー歌舞伎

新・三国志

優秀賞(八戸市長賞)

八戸市職員互助会

神功皇后と武内宿禰

優秀賞(八戸商工会議所会頭賞)

内丸親睦会

素戔嗚

秀作

下組町山車組

鍛冶町附祭若者連

吹上山車組

敢闘賞

朔日町附祭

吉田産業グループ山車組

青山会山車組

糠塚附祭組

お囃子賞

吹上山車組

運行賞

下組町山車組

伝統山車賞

六日町附祭若者連

根城新組山車組

上組町若者連

神明宮 附祭 山車題名

廿六日町山車組

大江山

丹波国大江山に鬼(酒吞童子)が住み、都に現れて金、銀財宝や若い娘をかすめとり人々を苦しめた。鬼退治の勅命を受けた源頼光は四天王 渡辺綱、坂田金時、卜部季武、碓井貞光に加えて頼光の甥である平井保昌を加えた6人で大江山に向かう。

一行は山伏と偽って鬼たちと酒宴を開き鬼毒酒で鬼達は高いびき。その隙を見て衣をぬいで武者姿になった頼光一行と鬼達との大乱闘。

山車はその場面。

新荒町附祭若者連

盗賊 袴垂保輔

江戸後期、滝沢馬琴の読本「四天王剿盜異録」(1806年)からの題材。

この中で袴垂保輔は妖術を使う盗賊として登場し、 源頼光一派に盗みを働こうとして、大蛇や熊を出現させ自在に操る場面と洞窟で保輔が鬼童丸と出会い妖術を競い合う場面が描かれている。山車は盗賊袴垂保輔が呪文を唱え大蛇の術で、鬼童丸はカラス天狗の術で奇術合戦を繰り広げ、そこに頼光一派も加わり袴垂保輔に立ち向かう場面。

上組町若者連

金太郎出世絵巻 ~童の行末を寿ぎて~

金太郎こと坂田金時の幼き頃から英雄へと至る成長譚を三段構成にて絵巻画のごとく表現しました。下段は熊と相撲をとる金太郎を源頼光一行が目を留める場面、中段は金太郎が頼光四天王の一人として大江山の鬼退治に挑む場面、上段には金太郎の「抱き鯉」の場面を配し、並外れた力と純真無垢な童心を表現しました。子供たちの行末を寿ぎ、強く優しい人へ育つことを祈念しつつ、伝統の技と想いを込めて製作致しました。

根城新組山車組

浦島太郎

童話でお馴染みの浦島太郎です。

*正面は浦島太郎が助けた亀に連れられて竜宮城に向かう場面。

*右展開は竜宮城で魚たちと乙姫様、龍神様が迎える場面。

*左展開は魚たちと一緒に泳ぐ侍女達。

見どころは、波の迫力と魚たちの勢いや主役の表情を上手く出したところです。

賣市附祭山車組

湧昇水鯉滝 鯉つかみ

ある時、百姓娘の小百合が琵琶湖に住む大百足に襲われそうなところを俵藤太秀郷が通り雨宝童子と瀬織津姫の援護を受け大百足を退治する。その大百足の血が、琵琶湖に住む鯉王・皇子金鯉・番人の鮒五郎の所へ流れ、金鯉は出世竜になれなくなった。その為金鯉は代々俵藤太一家を恨むと誓う。時は過ぎ、俵藤太の末裔の滝窓志賀乃介は鯉に化けた金鯉の末裔と見破った釣家の篠村次郎金光、釣家息女の小桜姫の加護により鯉を退治する場面。

吉田産業グループ山車組

竹取物語 かぐや姫の昇天

竹取物語は、竹取の翁が竹の中からかぐや姫を見つけ、美しく育ったかぐや姫は、月に帰る時が来て帰っていきます。

今年の山車は、古典の教科書にも出てくる「かぐや姫の昇天の場」と、月の影の模様が兎に見えることから「月に兎がいると言う伝承」を織り交ぜて、中央上段には兎に乗ったかぐや姫、正面向かって左には月から迎えに来た人達と兎、右にはかぐや姫が月へ帰るのを防ごうとする帝、武士たちを配置しました。

白山台山車組

鏡花水月 市杵島姫と水の神

蕪嶋神社の主祭神である市杵島姫は、五穀豊穣や海の神として崇崇められています。

「おっと、市杵島姫が高天原から水の神々を呼び集めましたよ?」

蕪嶋神社の上から人々の安寧を祈る宗像三女神。

航海安全のため厄を祓い、海の幸を与える住吉三神。

柄杓の神、水分配の神、用水路の神が田畑を見守っています。

豊かな実りと海の恵みによって、これからも八戸に潤いをもたらすことを願い、山車の中で水の神々の集いを表現しました。

法霊山龗神社 附祭 山車題名

新井田附祭振興会

児雷也豪傑譚

江戸時代の読本『児雷也豪傑譚』を題材とし、蝦蟇の術を操る正義の忍者・児雷也と蛇の技を操る宿敵・大蛇丸。そして蛞蝓の術を操る綱手の三者が対峙する名場面を表現しています。

時代小説や歌舞伎にも取り上げられた本作の世界観を勇壮な造形と色彩で再現し、物語の魅力を山車で表現しました。

青山会山車組

ヤマトタケル

第12代景行天皇の皇子で、熊襲征討・東国征討を行ったとされる日本古代史上の伝説的英雄。

スーパー歌舞伎を参考に弟橘媛との別れを克服し、父である景行天皇から無理難題に立ち向かいそして白鳥となり最後を迎えるヤマトタケルの姿を描いた。

正面には熊襲討伐の為女装し宴席に忍び混むヤマトタケル。

左回転には弟橘媛の入水の場。

右回転はヤマトタケルが命を落とすきっかけになった伊吹山の戦いになっている。

朔日町附祭

「竹取物語」より 天の羽衣、かぐや姫昇天

「竹取物語」は日本最古の物語文学で、竹から生まれた美しいかぐや姫の数奇な運命を描いています。クライマックスでは姫が八月十五夜に月に帰る運命を明かし、帝は武士を遣わし屋敷を守らせます。しかし月の使者が現れ、その威光に圧倒されて手出しできません。姫は涙ながらに別れを告げ、羽衣をまとい感情を失っていきます。やがて月の使者に連れられ、静かに月へと昇っていきます。地上には愛と別れの悲しみが残されるのでした。

十一日町龍組

スーパー歌舞伎 新・三国志

物語は、魏、呉、蜀の三国が覇権を争う時代。関羽、張飛、そして気高い志を持つ劉備が出会います。彼らは人々が幸せに生きる世の中を夢見て、桃園で義兄弟の契りを結びます。劉備の理想を現実のものとするため、軍略に長けた諸葛亮孔明を軍師として迎え、蜀の国を築き上げようとします。魏(曹操)と呉(孫権)という強大な勢力に対抗するため、蜀は第三の国として台頭していきます。山車は赤壁の戦いで蜀と呉が同盟を結び、魏を打ち破る激戦の場面。

塩町附祭組

歌舞伎 繚乱

主役の上段に「二人道成寺」白拍子花子が道成寺の釣鐘供養に訪れ、舞を次々披露する場面となり、中段から右展開部にかけて「義経千本桜」を中段に鳥居前狐忠信の場面、右展開部には、碇知盛大物浦の場面を配置し、左展開部には「国性爺」和藤内の千里が竹の虎退治の場面と歌舞伎一色の山車となっております。

下大工町附祭若者連中

三国志 五虎奮迅 玄徳の義 乱世を穿つ

三国乱世の時代、仁徳を以て人を導き、義を重んじた英傑 劉備。

その志のもとに、関羽、張飛、趙雲、馬超、黄忠の五虎大将軍が集結し、義を胸に乱世を駆ける。

山車は劉備のもと忠義と勇気に生きた彼らの雄姿を、力強く躍動感あふれる構図で表現しました。

下組町山車組

源平一ノ谷

一ノ谷の合戦で義経一行は、背後の崖の鵯越から奇襲をかけ平家一門は海上に逃げて行く。

この時、畠山重忠は「馬に怪我をさせるわけにはいかん」と馬を背負って崖を下ったという。

山車は上段に馬を担いだ畠山重忠、中段に義経、周りに騎馬武者を配し、勢いよく攻める義経軍を表現しています。

内丸親睦会

素戔嗚

中段から上は、伊邪那岐・伊弉冉の間に生まれ、天照大御神・月読を姉兄に持つ素戔嗚が、高天原で粗暴を行い追放され出雲へ降りその地を荒らしていた巨大な怪物、八俣遠呂智の生贄にされそうになっていた美しい櫛名田比売命に出会い、八俣遠呂智を退治する場面。

下段は天鈿女命が踊り、天手力男神が岩戸から天照大御神を引きずり出す天岩戸の場面と月読が保食神を殺して穀物が誕生する場面を表しました。

柏崎新町附祭

鬼揃紅葉狩

時は平安時代、信濃国現在の長野県の戸隠山に鹿狩りに出かけた平維茂一行は、途中紅葉を愛でるために宴席を催していた、高貴な女性達に同席するよう誘われます。一行は酒を勧められ酔って眠ってしまいます。平維茂は夢の中で八幡大菩薩の眷属、武内の神に、宴席の女は鬼女である事を告げられ八幡大菩薩より授かった神剣を渡されこの剣で鬼退治せよ、と命じられます。目覚めた維茂は、鬼女を渡された剣で見事退治したと言う話を題材としました。

上段は鬼を退治している維茂、中段は鬼となった貴女、下段左右に鬼になる前の女たちを配置した創作山車となっています。

淀山車組

三面大黒天・邪気を祓う

三面大黒天とは、五穀豊穣の福の神・大黒と、必勝と財運の福の神・毘沙門天、福徳財宝と技芸教養の福の神・弁財天が合体した福の神です。

山車では、三面大黒天と東西南北の方角の四神、玄武・蒼龍・白虎・朱雀が現れ邪気を払い開運招福・立身出世・家内安全・を願う場面を創作しました。

城下附祭

歌舞伎十八番の内 象引

天竺渡来の象が暴れ、民が困っていた。

勅使褐磨は「象を退治する代わりに弥生姫を差し出せ」と豊島家に迫る。

そこへ若武者箕田源二猛が現れ、退治しようという。二人が対峙するなか、象は突然大人しくなった…

長者山新羅神社 附祭 山車題名

鍛冶町附祭若者連

宇治川合戦絵巻

「宇治川の戦い」は 源頼朝 軍、木曽義仲軍による源氏同士の覇権争いである。その中でも、頼朝より授かった名馬生食・磨墨を巡る佐々木高綱、梶原景季による「宇治川先陣争い」は源平合戦における有名なシーンの一つと言われている。

主役には我先にと敵陣目掛ける馬上の高綱、景季を配置。中央に流れる宇治川を境に、矢弾に降られ激流に揉まれながらも必死に渡河する頼朝軍と、それを断固迎え撃つ義仲軍による激しい攻防を表現。

八戸市職員互助会

神功皇后と武内宿禰

舞台は3世紀の古代日本。神功皇后は神託を受け、忠臣・武内宿禰と共に海を越え三韓征伐へ挑み、見事勝利した。山車は、神功皇后が八大龍王から授かった勝利と航海の加護が込められた神秘の宝珠を掲げ、武内宿禰は誉田別命(後の応神天皇)を抱きその偉業を讃えて凱旋したところ、神功皇后のもとに再び八大龍王が現れ、泰平なる時代の到来を告げる場面。

吹上山車組

金幣猿島郡

『金幣猿島郡』歌舞伎狂言。源頼光との恋仲にある平将門の妹七綾姫に深く想いをよせる藤原忠文は二人への嫉妬心から鬼と化す。又、頼光に恋した清姫は成就しない恋に怒りを募らせ怨霊となった。やがて鬼と化した忠文と怨霊となった清姫は二人憎しの想いから合体し頼光と七綾姫に襲いかかる。山車は藤原忠文と清姫が合体した亡霊(主役)と、源頼光(主役右)七綾姫(主役左)、俵藤太(中段)。

八戸共進会山車組

御伽草子の浦島太郎伝説

室町時代に書かれた御伽草子の中に浦島太郎の話がありますが私達の知っている話とは大きく違います。この違いを知って欲しいと思い山車に表現してみました。

いじめられていたのではなく太郎が釣り上げた亀を助け後日亀が女の人に化身して故郷へ送って欲しいと太郎に願う。太郎は舟で送るが、そこは陸の上で四方が春夏秋冬の景色がある竜宮城という所であった。その竜宮城へ着く場面を表現したものです。

糠塚附祭組

名工 左甚五郎〜彫物絵巻〜

左甚五郎は江戸時代初期に活躍した伝説的な彫刻職人。全国各地の神社仏閣に数多くの作品を残しており、中でも有名な日光東照宮の「眠り猫」。肩に担いでせり上がる主役の左甚五郎。中段には秩父神社の「つなぎの龍」。山車全体に彫刻職人達が作業する場面を描きました。

長横町粋組

日本振袖始

出雲国を流れるひの川の川上の山奥に八つの頭を持つ大蛇が棲んでいた。村人はその祟りを恐れ毎年1人ずつ美しい娘を生け贄に差し出していた。今年の生け贄は、長者の娘、稲田姫。稲田姫が悲しんでいる所へ美女を憎む岩長姫が現れる。

稲田姫を襲おうとした岩長姫は、ふと酒の香りに気付くと八つの酒龜に入っていた酒を次々に飲み干し遂に稲田姫を飲み込みます。そこに稲田姫の恋人のスサノオノミコトが稲田姫と十握の剣を取り返すためかけつけます。岩長姫が飲んだ酒は毒酒でスサノオノミコトが仕込んだ物でした。毒酒に酔った岩長姫は大蛇の本性を露にしスサノオノミコトと激しく戦います。

山車場面は8体の化身が加わった大蛇と激しく戦っている様子を表した山車である。

六日町附祭若者連

かぐや姫

かぐや姫は、竹から生まれて育ち、美しい姫に成長しました。

その美しさは貴族たちに求婚を申し込まれるほどでした。しかし、かぐや姫は無理難題を突きつけて求婚者たちを拒絶します。

そして月の都の姫であることを明かし、使者達に連れられて昇天していきます。

類家山車組

変化道成寺

荒寺に撞かずの鐘があり、ここ百年ほど撞いた事はない十三夜鐘供養の日主の狢が供養のご馳走を振舞うことを聞いた変化たちが棲むと噂に高い所化たち唐傘 一つ目 みんな化物 そこへ白拍子が寺にやってきて舞を舞うところに阿部正守が現れ正守は白拍子が唐国からきた金毛九尾の狐だと見破る。

狐の正体を現し鐘の上に上り狢の正守は荒事の押戻しで大徳利を手に睨み合い幕となる。

十六日町山車組

新・『化け猫伝説』

佐賀藩2代目の殿様・鍋島光茂は、碁の達人龍造寺又七郎を城内に招き碁に興じていた。勝ちかけた達人は「待て」と怒った殿様に斬られる。悲報に母は飼い猫「こま」に悲しみを語って自害。その血を舐め化け猫となったこまは殿様の妾を殺しその姿に。やがて桜の宴、碁盤から黒雲と共に飛び出した化け猫は復讐を遂げる。正体は陰陽師により封じられた。主役左右に又七郎と母親、左展開には殿様、姫、武士を右展開は祓う陰陽師と式神を配置しました。

鮫青年会

蕪島護女の飛翔

護女とは地元の漁師たちが昔からうみねこのことを親しみを込めて呼んできた名前です。蕪嶋神社には弁財天が祀られており、商売繁盛や子授けのご利益、また漁業の守り神としても信仰されています。うみねこは漁場を知らせてくれる鳥として弁財様の使いともいわれ、大切にされてきました。

今回の山車は春になると蕪の花で黄色く彩られる蕪島の上をうみねこが優雅も舞う、そんな情景をイメージしています。